中村誠著 島州一の描かれた遺言

『フェイスダイアリー《とんだ災難 カフカの日々》』について

|

| 20180722 |

2017年12月23日から死の前日2018年7月23日までの病魔と闘う自分自身を描いた島州一の《とんだ災難カフカの日々》についての、中村誠氏の論文をここに掲載させていただく許可を得ました。長い論文故、blogを分割すると通しで読みにくくなるので、一挙全文掲載します。興味のある方は是非読み通してください。

中村誠 (アートプラットフォーム主宰)

1982年より2017年まで埼玉県立近代美術館で学芸員としてさまざまな企画に携わる。主な展覧会に「インド部族芸術展」、「火の起源と神話」、「ジェームズ・タレル展」、「印象派とその時代」、「田園賛歌」展など。また埼玉大学、日本大学で非常勤講師として、芸術学や美術史を担当。1999年「バングラデシュ・アジア・アート・ビエンナーレ」コミッショナー。「NPO芸術資源開発機構(ARDA)」、「ヒアシンスハウスの会」、「SMF(Saitama Muse Forum)」(http://artplatform.jp)等の設立に参画、アートと社会を結ぶ試みを続けている。

本稿では美術作品名を原則として《 》で表記した。ただし《とんだ災難カフカの日々》シリーズについては,冠タイトルの『フェイスダイアリー』を略称として併用した。日めくり暦の貼りこまれた 『フェイスダイアリー《とんだ災難 カフカの日々》』の個別の作品については,貼りこまれた日めくり暦の月日から,例えば 2月3日の日めくり暦が貼られた作品を 2/3 のように略記した。2日続きの 2枚が貼られた作品は 3/1-2のように記した。実際の制作日は日めくり暦の月日の翌日となる。

はじめに

島州一ワールドへのアプローチ

美 術 家 で 画 家 の 島 州 一 さ ん (1935.8.26 - 2018.7.24享年 82 歳 ) は, 1959年に多摩美術大学絵画科卒業。 70 年代から 80 年代にかけて現代美術のフロンティアの一人として活躍した。「現代日本美術展」,「ジャパン・アート・フェスティバル」,「東京国際版画ビエンナーレ」などで受賞,サンパウロ,クラクフ,シドニー などの国際ビエンナーレ展に出品。 1980年より文化庁芸術家在外研修生として欧米に1 年間留学。B ゼミスクール,東京芸術大学,武蔵野美術大学で講師を務めた。

島さんは,とりわけ 1970 年代以降,芸術と日常を攪拌するさまざまな行為と表現で新たな「版」の概念を切り開き,現代版画の旗手として活躍。あらゆるものが記号化されて浮遊し人間性をスポイルしかねない情報社会の問題に対峙し,自らを取り巻く関係の網の目を「トレース」することで,現実を肉体化し内面化する試みを重ねてきた。モノとコトを一致させたこうした壮年期の表現行為を,後に自ら「モドキレーション」* 01 (注記 後述) と 命名している。「版」の概念をくつがえした 70 年代の斬新な版画作品や,80 年代の《CFP》(Construction of Finger Print)シリーズなどは各地の美術館に収蔵されている。

1993 年には東京を離れ,長野県に移り住む * 02。 浅間山や信州の山河を望むアトリエで,描画の過程を発語やラップの歌唱になぞらえて,自身の新たな造形思考と絵画作法を探求した油彩画《言語の誕生》シリーズ * 03 ,信州の風景パノ ラマに触発された小品群《Landscape》 シリーズ,日々の暮らしを象徴するような浅間山と自らのシャツを結びつけた《Tracing-Shirt》シリーズなどを制作,山々に抱かれた信州での活動の果実となる。

半世紀にわたる島さんの多彩な 表現活動の全体像を伝える作品集や図録は,残念ながら刊行されていない。幸い,夫人の島今子さんが, 80 年代前半から約40年にわたり島さんの制作を身近に見守ってきた経験を活かし,2010年に画家の賛同を得てウェブサイトを立ち上げ,作品画像や講義録,論文などを整理してアップし,現在まで10 年をかけてつくりこんでこられた(SHIMA kuniichi official website https://sites.google.com/site/shimawebsite/ )* 04。

島さんの年譜や著作,作品画像のみならず,一連の作品をモチーフに構成されたショート・ムーヴィの類も数多く見られるようになっているので,このサイトで島さんの活動の多くの部分を知ることができる。本稿で論じる『フェイスダイアリー《とんだ災難カフカの日々》』も,203点の全作品の画像を,今子さんの,勘どころというべき作品に適宜加えられた簡潔で抑制のきいたコメントとともに,このサイ トで見ることができる * 05。

1. 『フェイスダイアリー《とんだ 災難 カフカの日々》』の概要

2018 年 7 月 21 日,筆者のもとに 島州一さんから 1 通の暑中葉書が届いた。日めくり暦の 7 月 16 日ぶん に,島さんが目鼻と口を描いて顔にした,素っ裸の痩せた男性が大きな 雫しずくのなかに浮かんでいる図柄だ■ 01。自画像だろうか ? 膝や下肢がむくみ痛んでいるようにも見える。

|

| ■ 01 島州一 《とんだ災難 カフカの日々 2018 7/16》 |

ブランコに揺られているようでもある。島さんのシンボルというべき椅子が雫に映り込んでいる。当日は海の日で,日めくり暦にある言葉は 「大海の一滴」。このイメージの四周を囲むように「2018 7月」, 「フェイスダイアリー」,「とんだ災難 変身 カフカの日々」,「無謀・不埒」,「ジェ イムズ・アンソールの晩年に捧ぐ」, 「ブリュッセル 1981」という島さん の言葉が並ぶ。右下にはサイン代わりの州一のモノグラム。中央下の黒く塗られた部分に目を凝らすと「骨髄異形成症候群」の文字が浮かんで くる。印刷面の下には,少し震えるような筆遣いで「暑中お見舞い申し上げます」とペン書きされていた。

一種,名状しがたい異様さに思わず息をのんだ。2016 年の初夏,長野県東御市のアトリエに伺った際にはお変わりなさそうだったので,なおさらだ。すぐに返信を出した。

だが,10 日ほどして今子さんから,州一さんが 7 月 24 日に逝去されたとの知らせが届いた。暑中はがきをいただいたとき,本人と話せる 状況だったかどうかはともかく,すぐに電話しておけばよかったと悔やまれた。

島さんからのお別れのあいさつのようなこの葉書が筆者と『フェイスダイアリー』との最初の出会いだった。その後,現在までに2度、アトリエを訪ね,今子さんのお話を伺い,『フェイスダイアリー』の全作品を拝見した。

「骨髄異形成症候群」と診断されたのは 2017年の8月だったという。 正常な造血幹細胞が損なわれ,高い確率で急性骨髄性白血病に移行する難病だ。同年 10 月頃までは朝 5 ~ 6 キロの坂道の散歩をこなしていたというが,11月末には,骨髄の痛みが急速に進行して歩行も難しくなり,腰が曲がり杖なしでは歩けなくなる。日課にしていたアトリエでの制作も,体力の衰えで油彩や水彩を手がけるのは困難になり,晩年の代表作《Tracing-Shirt》シリーズ■ 02 も 11月 24日を最後に途絶えている。

12月には居間の隣のアトリエへの移動さえ断念せざるをえなくなり,居間のテーブルにとどまったまま,使用できるほとんど唯一の描画材となったボー ルペンを走らせることが多くなったそうだ。

『フェイスダイアリー』の制作は, そんな厳しい状態の 12 月 23 日(毎朝,用済みとなった前日の日めくり暦を剥がし,その上にフェイスを描きこんでつくられるので,実際の制作日は貼りこまれた 日めくり暦の翌日となる)にはじめられ,亡くなる前日の 2018 年 7 月 23 日 まで,7 か月間にわたって続けられている。総点数は 203 点である。

血小板や白血球の減少からくる感染症や排尿障害,下肢のむくみや潰瘍などに悩まされる闘病生活は,多くの痛みを伴うものであったにちがいない。今子さんによると,そんななかでこの『フェイス ダイアリー』に取り組む時間は,痛みを忘れさせてくれる束の間のオアシスのようなもので,体が自由にならなくとも,島さんは嬉々として制作に向かっていたという。

「とんだ災難 カフカの日々」と予期しなかった闘病生活をカフカの 不条理な物語に見立てながら,* 06 「自画像(顔・フェイス)」や「椅子」,「浅間山」,「トレース」 など,自身の表現の軌跡を彩るシンボルやキー ワードをちりばめ,島さんならではの独特のユーモアとペーソスをまじえて展開されたこの稀有な『フェ イスダイアリー』を,どのように見るべきだろうか? プライヴェイトな「闘病絵日記」と見るべきか, それともドローイング,コラージュ によるシリーズ作品,すなわち島さんの遺言ともいえる「最後の連作」と見るべきだろうか?

筆者の立場は後者である。後述のように、200日余にわたる長く厳しい闘病生活と進行する病状にも関わらず、末期に向けて澄んだ意識と制作意欲をむしろ高め、独特のユーモアとペーソスをまじえて生み出されたこの作品群を、空前絶後の絶筆、最期の連作と呼ぶほかはないように思われる。今子さんのお話では、画家自身もこのフェイスダイアリーがまとめて公開されることを強く望んでいたという。

2. 『フェイスダイアリー《とんだ難 カフカの日々》』の成り立ちと展開

(1)キーワード解題

《とんだ災難 カフカの日々》という,島さんのいささか自己言及的でユーモラスな命名が,変身 = メタモルフォーゼという自由の翼の獲得を含めて,この連作の重要な モメントとなった。日めくり暦の月日の数字に絡んで描きこまれる目が 3 つあっても,顔が 2 つ重なっても, 首 から下が椅子になったり,あるいは樹木や土筆やオクラ になったり,ろくろ首のように管状の生き物になったりしても,ソックスから首が出ていても,何の不都合もないわけで,この命名が,画家の想像力を自在に紡ぎ出す基点となったにちがいない。始まりを告げる最初の一枚(12/22)■ 03 は,

|

| ■ 03 島州一 《とんだ災難 カフカの日々 2017 12/22》 |

首から下が椅子になっており,書物のように厚みを持たせて描かれた日めくり暦の顔の厚みの部分には,影のなかに「骨髄異形成症候群」の文字。椅子の背には暦の格言「来るものは拒まず」が手書きで大書されている。縁取りの文字は下部の《とんだ災難カフカ日々》以外は, 「不成就日」,「旧 11 月 15 日」,「星 祭り」,「冬至」,「2017」,「師走」,「12 月」,「平成29年」,「昭和92 年」,「みずのとひつじ」,「二黒・先負」,「亢」, 「羊マーク」など,すべて日めくり暦からとられた文字やイメージだ。 「描きながら何を描くのか解ってくる」と画家は語っていたというが, 開始の時点で明確に定まっていたキーワードは「とんだ災難 カフカ の日々」というタイトルと自らが伴走していかねばならない「骨髄異形成症候群」という病名のみだ。

これに続く 12/24 では「骨髄異形成症候群」と書かれたロケット弾 が日めくり暦の顔を貫いて突き刺さっており,その下の墓石とも椅子とも見える部分には当日の格言 「笑って損した者なし」。何とも切ない自虐的なユーモアだ。おまけにクリスマス・イヴの流れ星も描かれている。縁取りの文字右下の「島州一謹写」にほろ苦い微笑が窺える。24 日にはもう一枚を制作。 きらめく星を見上げ,画中の椅子の背にある「当帰四逆茱萸生姜湯」(血行を良くする漢方薬)で乾杯の図だろうか。12/28 では,大地から芽生える 3 本の草に見立てた州一のモノグラムが初登場。以後,全体の約 3 分の 1 の作品にこのモノグラムが使われている。

1/17 まで連日, 縁取り部分に,あるいは画中のどこかに描かれていたその日の格言は,1/18 では外されている。 また 1/17 に は 腰の曲がったわが身を「昭和の前屈王子」とひねったオリジナル・ワードが出現している。転機となるこの時期に,格言に代わって登場してくるのが,もう一つのキーワー ド「ジェイムズ・アンソールに捧ぐ」(1/16 初出)* 09 と,連作全体の冠タイトルとなる「フェイスダイアリー」 (1/18 初出)*10 である。前者は,この後「とんだ災難(変身)カフカの日々」 と並んで連作を縁取るキーワードの2本柱となっていく。後者の「フェイスダイアリー」という呼称は,日めくり暦にシンボルとなる自らの顔を描きこみ,それを元に毎日の生活や自らの表現を展開していくという,この連作の成り立ちを表わすとともに,5月13日付けの画家のメッセージで語られるように,シンボルとしての顔が加えられていっ た絵画作品《言語の誕生 添景》シリーズとのつながりを示す意図によるものであった。また「コペンハーゲンにて 1981」(1/16 初出)や「べルギー」(1/19 初出),「ブリュッセル」(2/3 初出)など,後に縁取りにしばしば添えられる地名や年号,国名が登場するのもこの頃である。最後に 「無謀・不埒」,「ダークホース」(ともに 2/14 初出)が出現し,連作のすべてのキーワードが出揃うことになる。「無謀・不埒」(な or の)「ダーク ホース」とは,画家自身が自らの表現活動の軌跡をある種の達観を交えて振り返った呼称と思われる。とりわけ「無謀・不埒」はお気に入りらしく,最期の作品まで継続して使われている。

ここまで,縁取りを彩るキーワードが,いつ頃出現し定着してきたかを見てきたが,連作の2本柱となるフランツ・カフカ(1883 ~ 1924)とジェイムズ・アンソール(1860 ~ 1949)は 何故,島さんの琴線に触れたのだろうか ? どこに両者を結ぶ接点があったのだろうか?

島さんは文化庁芸術家在外研修員として 1980 年から 81 年に欧米に1年間留学している。一部の年譜には「1980年から81年文化庁芸術家在外研修員として欧米に留学。パリより汽車でポーランドに行き(ベルリン経由)共産主義社会の崩壊をみる」と記述されているが* 11 ,カフカゆかりの地プラハや,またアンソールの代表作《キリストのブリュッセル入城》(当時はアントワープ王立美術館に寄託されていたが,現在はカリフォルニア州のポール・ゲッティ美術館 所蔵となっている)を含め,彼の主要 作品が展示されていたアントワー プ王立美術館を訪れたかどうかは,残念ながら不明である。

島さんの欧州留学中の寄宿先は パリ,ロンドン,アムステルダム の 3 か所で* 12 パリの寄宿先を提供したのは,カティア・マレク・ピサロ(1936 ~ 2001)だった。 彼女の営んでいたパリの画廊で,1980年に島さんを含む日本人作家の『余白展』が開かれている。カティアは,カミーユ・ピサロの孫,H. クロード・ピサロ(1935 ~)の妻で,後にカミー ユ・ピサロの総作品目録を編纂し,現在も米国で著名なキュレーター として活躍しているジョアキム・ピサロ(1959 ~)の母である。若き日のジョアキムがしばしば島さんの欧州滞在をサポートしたらしい。

いずれにせよピサロ・ファミリーとの出会いは,欧州留学が島さんにもたらした重要な基点の 一 つ だった。縁取りに何度か登場する 「コペンハーゲン」という地名は, ピサロ・ファミリーの出自と関連するのかもしれない。

|

| ■ 04 島州一 《カフカの部屋(言語の誕生 584) 》 |

これに関連して注目すべきは《カフカの部屋》と題された 2014年の 油彩画の小連作だ ■ 04 。 前年に食道癌の手術を受け,定期観察・療養をおこなっていた時期の作品だ。 この連作について島さん自身が「タイトルはカフカの作品より採っている。作品になるカフカは私の分身として様々な不条理のかたちを見せ始める。その一点毎に様々な変身が繰り返されている」と記している。わずか 6 点の小連作だが, 制作と家計をめぐる切実な問題を作品に昇華させるとともに,《言語の誕生添景》への重要な転換点であり,《とんだ災難 カフカの日々》への第一歩となるものといえるだろう。

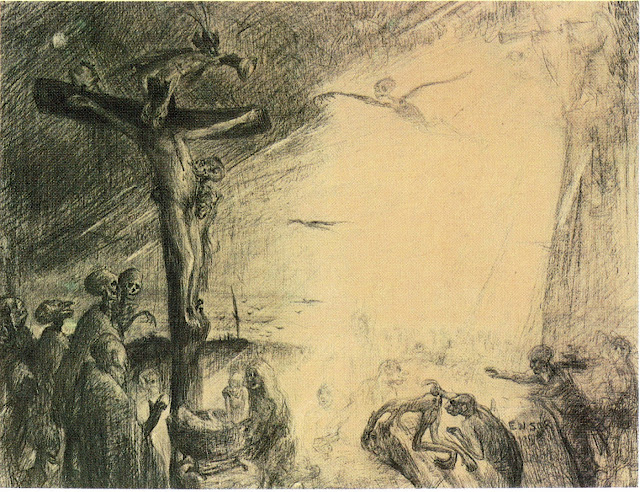

仮面と幻想の画家として知られるアンソールは,デッサン,版画,油彩を問わず,数多くの自画像を残した画家であった。代表作の《キリストのブリュッセル入城》およびその前段として自らの人格を殉教者キリストに投影していく重要な過程を示す連作ドローイング『幻視 キリストの栄光もしくは光の感受性』(1885-86)*13 ■ 05・06 が筆頭に挙げられよう。

|

| ■ 05 ジェームズ・アンソール 〈幻視 キリストの栄光もしくは光の感受性〉連作より 《生き生きと輝く光:エルサレム入城》 1885年 ゲント美術館 |

|

| ■ 06 ジェームズ・アンソール 〈幻視 キリストの栄光もしくは光の感受性〉連作より《悲しみに打ちひしがれる光:十字架上のキリストを責めさいなむサタンと幻影的な悪魔の群》 1886年 ベルギー王立美術館 |

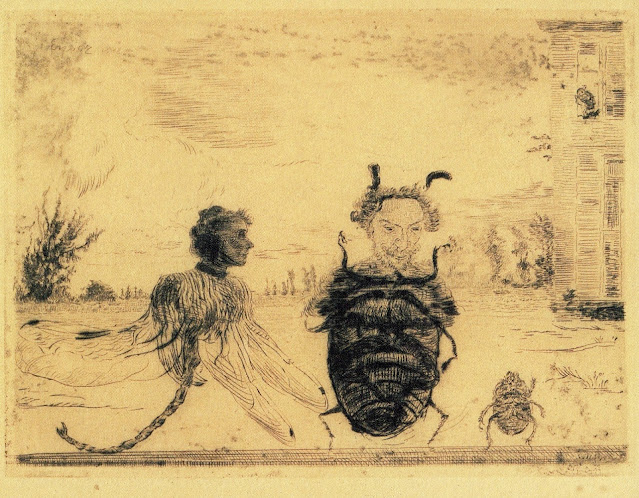

版画でも,カブト虫に「変身」したアンソールとトンボになった憧れの君マリエット・ルソーを 描いた 《奇妙な昆虫たち》 ■ 07 ,

|

| ■ 07 ジェームズ・アンソール 《奇妙な昆虫》 1888年 オステンド市立美術館 |

100 年後の白骨化した姿を描いた《1960 年の自画像》(1888),《骸骨になった自画像》(1889)などユニークな自画像が数々ある。

時に昆虫になり,白骨化し,キリストとなって十字架にかけられ, 光とともに昇天するアンソール。 周囲の無理解や嘲笑を創造のエネルギーに変えて,窮屈な屋根裏部屋で制作に邁進した19世紀のアンソール。若くして芸術界の名士となるも創造の女神に見放されたかに見える 20 世紀のアンソール。ここで言われる「晩年」とは,アンソールの前半生の制作を包み込んだ複合的なものであり,島さん自身のわずかに残された時間とも呼応するように,区切りとなる 4 月 1 日から加えられたのではないだろうか。あるいは「光りあるものは 光りあるものを友とす」(1/22 縁取り) とばかりに,自らの軌跡を振り返るとともに,創造力を枯渇させたアンソールに代わって,生涯現役の画家として最後まで制作意欲を燃やし続けるという,決意を表わしたのかもしれない。

連作開始当初のおよそ 1 か月は, 日めくり暦の顔に「椅子」の身体が接合される戯画風のイメージが中心だ。「椅子」といえば一般的に人間存在のシンボルと受け取られることが多いが,島さんの場合, 1976年のBゼミスクールでの伝説的なレクチャー「椅子と人間の逆転」や,投影した影で椅子の存在の痕跡をくるんだ《影の梱包》シリーズなど,自らの表現の重要なモチーフとなってきたもので,最晩年の《言語の誕生 添景》シリーズにも「椅子」のアイコンがしばしば登場している。《とんだ災難 カフカの日々》の始まりを飾るモチーフに,島さんが「椅子」の身体を採用したのも自然な流れだろう。

2 月の作品では,椅子から離れた 長身痩躯の着衣像が多くなる。腕がクモのように長く 4 本あったり, 足が 3 本だったりと変幻自在で, 駆け出したりマリオネットになったりスケートをしたりと,動きも自由自在だ。女性像やアラーキーの像も含まれ,自画像以外も多彩な月だ。

3 月は樹木と一体化した人間やクモの糸をテーマにした連作が多数を占める。物語的な広がりが出てきているようにも見える。3 月下旬から少し様子が変わってくる。3/25 の縁取りには「言語の誕生 添景 顔よ り」と書かれており,自らの油彩画 「言語の誕生 添景」シリーズとの関連付けを図っている。画家がこれまでの自己の表現を振り返り反芻しはじめたわけだ。

次の 3/27 は縁取りに「トレーシ ングボディ」とあり,「トレース」 を合言葉とするように比較的リアルな顔と身体が描かれている。その翌日の「トレーシングマン」でも果敢に自らの現状に挑んでいる。3/29 の「トレーシングライフ」では日めくり暦の要素を大きくトレースして顔の周りに配置している。

4 月も「トレーシングライフ」で 幕開き。「トレース」といえば晩年の水彩の代表作《Tracing-Shirt》シリーズが思い浮かぶが,シャツのような大作はもはや体力的に無理で, 小さな子供用ソックスならば可能 かと検討していた時期だという。それ故か 4 月はソックスをモチーフとしたものが大半を占める。ソックス の描写はかなり緻密だ。4/25 では水彩で着色も試みているが,残念ながら思うようにいかなかったようだ。 ソックスを用いたユーモラスな表現は,5 月 5 日までほぼ 1 か月続いた。

5 月 7 日に採血や肺の血清を採取, 翌 8 日には骨髄液を採取。10 日に主治医より連絡を受け,翌日赴いた血液内科で白血病の細胞が急増し重篤化しているため「余命 1~ 2 か月」との宣告を受ける。島夫妻にとって,とてもつらい一日となっただろう。5/9 には,その予兆を示すかのように,棺桶とも見えかねない小さな箱に座りこむような姿が描かれている。5/10 ■ 08 では不安げに手を合わせる上半身と下半身が切り離された,いわばバラバラ事件だ。

|

| ■ 08 島州一 《とんだ災難 カフカの日々 2018 5/10》 |

|

| ■ 09 島州一 《とんだ災難 カフカの部屋 2018 5/12》 |

1. それまでの戯画風の自由なメタモルフォーゼとは異なり,自らの不自由な身体やその日常に向き合い「トレース」しようという意思が見られること。

2. 旧約聖書の「裸で生まれ裸で帰る」ではないが,1. の結果として, 描かれているのは大半が裸の自画像であり,その多くに男性のシンボルが付されていること。

3. 一日たりとも無駄にすまいと,制作は亡くなる前日まで欠かさず 毎日続けられており,同じ日に 2 点 描かれたり(6/12),2 つ以上の顔が貼りこまれたりした作品が 10 点あるなど,制作の密度が集中的に高まり,描写もより精細になっていること。

余命宣告以降の作品を時系列でみると,6/10 までは,主として不自由な自らの身体や日常の痛みとの共存がテーマとなっている。6/5「絶海孤島図」■ 10 は島州一という氏名を絵解きしたユーモラスな自画像だが,この状況でこんな作品が描けるのかと驚いてしまう。6/11 ~ 6/17 は宣告から 1 か月を意識してか,十字架をモチーフとした連作だ。6/12 ■ 11 は十字架にかけられた作品が 2点。6/13 には十字架を降りた島さんが,翌日にはそれを担ぎ上げ,6/15 ■ 12 では「BAKII」とへし折っている。 続いてまた日常に戻るが,最後のトレースの素材となったソックスや日用品のトイレット・ペーパーにまじって十字架のイメージが影のように寄り添ってくる。

|

| ■ 10 島州一 《とんだ災難 カフカの部屋 2018 6/5》 |

|

| ■ 11 島州一 《とんだ災難 カフカの日々 2018 6/12 の 1》 |

|

| ■ 12 島州一 《とんだ災難 カフカの日々 2018 6/15》 |

|

| ■ 13 島州一 《とんだ災難 カフカの日々 2018 6/28 》 |

|

| ■ 14 島州一 《とんだ災難 カフカの日々 2018 7/18》 |

|

| ■ 15 島州一 《とんだ災難 カフカの日々 2018 7/21 》 |

結語

島州一さんの描かれた遺書ともいえるこの連作『フェイスダイアリー《とんだ災難 カフカの日々》』 は,余命宣告を受ける前後で大きく2 部に分けて見ることができよう。あたかも揺れながら回転していたコマが,すっと中心軸を立てて速度を上げていくように,末期に近づくにつれて制作や表現の密度が上がっている。不自由な手足や眩暈や痛みに悩まされ続ける厳しい闘病生活のなかで描かれたことを考えると,信じ難いほど驚嘆すべきことだ。画家はこの『フェイスダイアリー』について「生きる証として存在感を深め」,「終わる日まで生まれ続ける」と語っているが,まさに類例のない連作であり,空前絶後の絶筆である。自ら全作品をアップしコメントを付して公開した妻,今子さんの,画家への深い理解と並外れた献身に改めて心からの敬意を表したい。

0 件のコメント:

コメントを投稿