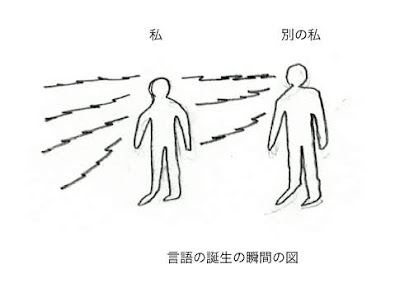

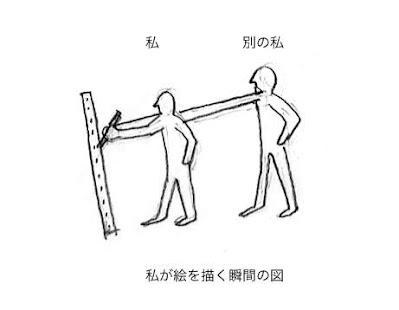

2005年に武蔵野美術大学紀要に執筆した『言語の誕生』の下敷きと言っても良いと思う。

イメージの頭と尾(1)、(2)、(3)である。忍耐力のある人は読んで欲しい!

『言語の誕生』におけるトレース的描写技法ー絵を描いているつもりの自分の他に別の自分がいて、本当は自分は絵を描かされている、という文学的とも思える論法。

イメージの頭と尾(2)

物は事におおわれて現実と共にある。物の属性である本質は無数の俗事により見えにくく存在する。俗事とは情報記号と言い換えられる。言語も又、情報に使われ、本来言語が持つ本質の力が、分散され失なわれつつある。行動における<特殊>としての美術も、如何に俗事にされ、原始の叫びという根元的力を疎外しているか? それを取り戻すための美術の実践が残されている。

管理社会の中に住む心身は、自然の中でやはり自然としてあるべく一層努力が必要になるが、管理されればされるだけ、強く自然を保持しなければならない。味覚としての辛さや甘さ、塩分のバランスをとる、と同じ事柄といえる。情報にしても他から受けた分量だけ自分なりの体験としてトレースし、現実化することで、自然が保たれる。

イメージと現実の衝突が引き起こす脳波の震動は、知覚として手足に感覚され、他に及ぶ様を瞬時行為の途中に意識させ、巨大な無意識の世界を進み、垣間見させる。今、この瞬間に対峙する他は、物事の連なりとして確認されるが、その時起こる現実の机や紙のつめたい感覚は、私以外の世界としての机や紙の存在位置を標示し、私の内外に潜む感覚の方向を絶えず刺激し、感覚の分水嶺としての脳へと収斂される信号は、手足の行為へと導かれる。

日常持つ机や紙の概念は、私がそれらと具体的に接触した時にこわされ、一瞬知覚が途切れる。その知覚の狼狽が大きければ大きいほど、私の中での近くの復旧作業が大急ぎで行なわれる。そのスピードは、瞬時言語が飛び出す速さと似ている。復旧作業を飾る行為の様式化が日常の儀式である。

山の向こう側とこちら側を結ぶトンネルの闇のイメージは、自然の暗黒を私に知覚させ戦慄させる。その暗闇はこちら側の物事の概念と自然とを結ぶ知覚の

不明道で、それ自体暗黒の世界であり、無意識の領域である。

無意識の宇宙を支える意識の光は、ちょうど細く途絶えるばかりにとどき合うトンネル内の向こうとこちら側からの光が闇の中で連結するのに似ている。そのかたちは一本の線であるが、仮に現実が大きな一個のかたまりとするならば、私もまたその中で外圧に耐えながら存在する極小のかたまりである。物質がかたまりであるように空間も又かたまりである。そのかたまりであるシコリが、物質であったり私であったりする関係を表現する行為が芸術である。

シコリをこだわりでなくする為、記憶の集積である擬似体験を現実に体験する。途切れ途切れになるトンネル内の感覚の光は、五感の砦に保持される帝国に見える。その他は闇の帝国領域である。五感の砦を司る知覚は闇を縫うように各感覚の砦間をかろうじて繋ぐ。視・聴・臭・味・触覚の各々が感じる一つの現実への認識の落差は、私の中だけの作業であり、他の自然とは関係しない。他との関係規準のない感覚世界が実は問題なのではないか?密室の復旧作業自身が他の自然との衝突にさらされているはずで、常に自然に向かって開かれた部屋として作業しなければならない。

知覚しようとする物質の価値は、私のイメージと衝突する他世界との感覚の落差として標示され、性質として判断される事柄は、必ずしも普遍なる性質と断定できないし、客観性を持てないはずである。他である対象の物質と私の知覚の関係は、感覚どうしの落差を保持し復旧させる行為そのものの中にあるでっち上げられた情報に支えられる。

間違いの処理の方法は一つ。私が現実である他と接触し続けることを意識し、行為を繰り返すことで、現実をトレースする実践の中にこそ在る。

意識が無限の無意識に支えられるのと同じに、感覚も又、五感以外の無数の感覚に支えらえていると仮定できる。手足のように意識上に顕在化できない感覚は、実は知覚されているのにかかわらず、闇の部分の感覚として認識出来ず名付けられない感覚ー無意識としてイメージされる。

それら感覚と呼べないほど不確かな感覚の海の中を泳ぐ姿が

不明されるのみで日常が存在する。

物質を見極めようと細かく砕いて原子となった時、その物質はすでに物でなく、見えない力のかたまりとなる。その集積が、見えないことが見える空間で、見えない原子のかたまりと考えられる。だから、物質は見えない空間内のシコリであり、宇宙の腫れ物かもしれぬ。私の心身も又同様である。

地球というシコリが丸いというイメージを支える行為こそ、自他のイメージの連続する衝突を意識した結果であり、その衝突は今もなお続く。

1987年4月

島 州一

※原稿に読めない語は不明とした。